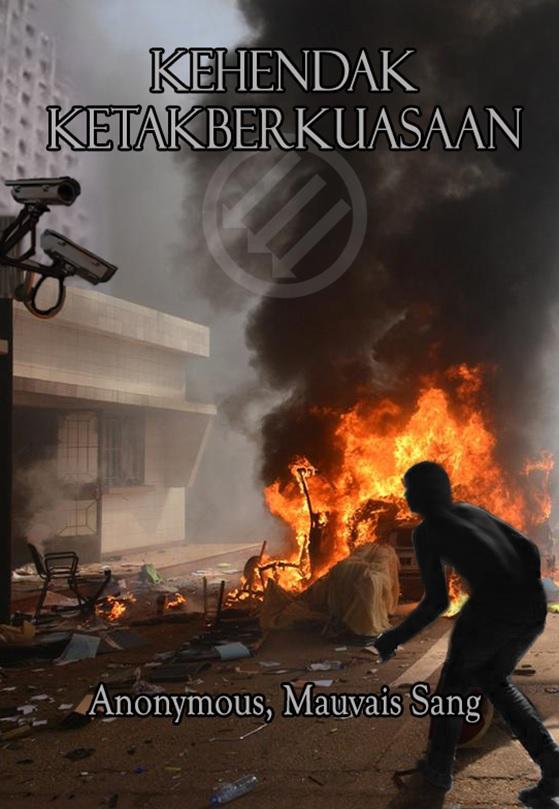

Anonim, Mauvais Sang

Kehendak Ketakberkuasaan

Negara, bersama tentaranya, pengadilannya, polisinya dan aparat pengawasannya, memiliki kepentingan untuk membuat semua orang percaya (bahkan sampai pada kepercayaan yang sangat irasional) bahwa negara itu mahakuasa, bahkan mahatahu, terutama berkat teknologi baru berupa pengawasan-video (kamera, analisis DNA, detektor gerakan, lokalisasi telepon, dll). Pun tampaknya negara semakin berada dalam krisis, semakin banyak fondasi dan legitimasinya yang diperebutkan, para pembelanya semakin retorik untuk menjadi salah satu yang berkuasa, dan berakibat pada upaya untuk menakut-nakuti semua orang yang ingin mengkontesnya.

Semakin negara itu rapuh, semakin ia menyebut dirinya kuat; dengan itulah ia mampu menghancurkan musuh-musuhnya. Sehubungan dengan ini, kita bisa mengingat apa yang terjadi dalam konteks represi Rompi Kuning, ketika pemerintah dan prefektur memberikan pengumuman tentang risiko terluka dalam aksi-aksi protes, dan Negara menggunakan efek ketakutan ini untuk membuat semua orang bersembunyi di pojokan, menciut dan lumpuh. Kita yakin bahwa negara akan terus memegang teguh sudut pandangnya sebagai penguasa mutlak, sampai ia mati di bawah pemberontakan kita. Negara akan teramat senang menjadi tuhan yang abadi.

Namun bagi kita yang tahu bahwa Negara itu tidaklah abadi, tak pasti, dan bersifat historis, berupaya untuk menyapu habis negara dari masa kini dan masa depan; mengapa kita tidak mendedikasikan lebih banyak energi untuk memikirkan retakannya, kelemahannya, dan memberikan pukulan yang tak akan bisa ia pulihkan? Mengapa kita tidak melihat dalam pelanggaran untuk menghancurkannya sebagai hak yang diberikannya kepada kita? Paradoksnya bagi kita akhir-akhir ini adalah, bahkan dalam wacana-wacana militan sekalipun, secara tidak sadar telah berubah menjadi “estafet” ketakutan akan negara.

Dengan artikel ini, kami berusaha memahami bagaimana bentuk-bentuk ketidakpercayaan dan penolakan dominasi negara dapat, pada akhirnya, menyebarkan beberapa ketidakberdayaan kolektif dalam perjuangan, dengan mengusapnya ke dalam logika ketakutan akan negara.

Hipotesis yang diajukan di sini adalah bahwa difusi ketakutan di kubu sebelah kiri ini berasal dari kecenderungan menggunakan kemarahan, keterkejutan, dan ketakutan untuk "membuat skandal", dengan berpikir bahwa hal itu akan menyadarkan teror yang dipaksakan oleh negara dan akan memobilisasi semua orang. Ketika selama aksi-aksi protes, orang-orang datang untuk merekam semua kekerasan polisi dan menyebarkannya di media sosial, mereka mungkin tidak bertanya-tanya sama sekali apakah hal ini akan berpartisipasi dalam membantu pekerjaan dan fungsi polisi (sangat menakutkan, ketika tayangan itu di-zoom, di-cut, kemudian dianalisis) … justru sebaliknya, apa yang dihasilkan dari tindakan ini adalah wacana yang berbicara tentang kesaksian, pengaduan terhadap kekerasan, jurnalisme dan kebebasan informasi!

Kita dapat menyesali bahwa selama aksi, apa yang menjadi gambaran-gambaran ini sangat jarang dipertanyakan; dan (bahkan hampir secara sistematis) apa yang mereka lakukan justru memberikan pasokan arsip badan intelijen dan arsip kasus dakwaan terhadap pengunjuk rasa di pengadilan. Jadi, hal ini sebenarnya menekankan pada brutalitas polisi, berteriak, meratap … Tapi ke mana hal itu dapat membawa kita? Untuk memberontak? Tampaknya bukan begitu. Lihat, berapa banyak orang yang takut untuk pergi ke aksi-aksi protes, bahkan tanpa pernah mencobanya sekali? Kekuatan kolektif apa yang dapat ditemukan dalam perspektif seperti itu?

Hal ini hanya akan mencegah penyebaran alasan subversif, kritik sosial yang nyata dan praksis revolusioner. Logika pasar tentu saja tertarik untuk secara terus-menerus berendam dengan peristiwa dan fakta sosial yang sensasional dan penderitaan korban, mengingat peran korban adalah berbicara sampai akhir zaman ke mahkamah sejarah yang sia-sia: korban berbicara, memproduksi wacana, direkuperasi tanpa henti, dan dapat direkuperasi; tak ada habisnya, mengingat penderitaan tidak dapat dibeli kembali.

Media haus akan halaman pertama yang emosional, para korban cinta. Tetapi revolusi tidak mengenal korban maupun pahlawan, ia hanya mengenal kaum revolusioner yang berjuang dan diperangi. Jangan mengkhianati ingatan mereka untuk merekuperasinya. Revolusi adalah ilegal dan kaum revolusioner adalah pendosa? Baiklah, dalam hal itulah kita akan membela mereka. Kami berpikir bahwa logika pemberontakan sudah sepatutnya pecah dengan posisi korban dan martir.

Seperti biasa, dan pada setiap bentuk perjuangan, resistensi muncul untuk melawan kontrol, pengawasan, dan eksploitasi; kaum kiri lebih suka berfantasi tentang kontrol total, dengan satu-satunya tujuan untuk memikat. Fantasi negara total ini adalah fantasi negara total yang faktual. Realitas jauh lebih kompleks, penuh dengan pelanggaran, krisis dan kekasaran. Sejalan dengan visi setengah-takut dan setengah-terpesona dari semacam negara mahakuasa ini, hanya dapat meradikalisasi dalam dua cara yang sepenuhnya kontra-revolusioner: ia menjadi pragmatis untuk membangun kekuatan tandingan yang tidak lebih dari oposisi statis terhadap pemerintahan saat ini (oh, ini yang kiri!); atau semuanya secara patologis muncul sebagai konspirasi absolut, membiarkan semua orang hanya memilih untuk menjadi penafsir dari sakralisasi negara yang tidak wajar dan terjadi di mana-mana di dunia pada era kita saat ini (sial, Lundi Matin dan L'Appel sudah mengusik kita?).

Untuk memastikan bahwa negara hanyalah alat dominasi masa lalu, maka hiduplah revolusi!